Wir halten fest: Von der Kunst, Musik aufzuschreiben

15.05.2020 | Jakob Uhlig

Als es vor über hundert Jahren noch keine Möglichkeit gab, Musik auf einen Tonträger zu pressen, waren Noten das einzige Mittel, um Klänge für die Nachwelt zu konservieren. Das Beherrschen der Notenschrift spielte für Musiker eine entscheidende Rolle und war oft Grundvoraussetzung für musikalisches Praktizieren. Doch sowohl die fortschreitende Technologie als auch der Einzug der Popmusik hat unser Verhältnis zur Klangschrift maßgeblich verändert. Allerspätestens seit dem Einzug der Punkbands in den 80er-Jahren wurde auch Musik salonfähig, die man auf deutlich intuitivere Art erlernen konnte. Selbst die großen Komponisten unserer Zeit haben teilweise den Bezug zur Notation verloren – Hans Zimmer etwa, der zwar die Musik für einen Hollywood-Blockbuster nach dem anderen fabriziert, aber nie richtig Noten lesen gelernt hat. Diese Neuorientierung des Komponisten-Berufs verleitete etwa Moritz Eggert einmal zu einer wirklich legendären Tirade. Aber ob man diesen Umstand nun gut oder schlecht finden mag, am Ende hat sich schlicht der Zeitgeist geändert.

Ganz verschwunden sind Noten aus unserem Leben aber trotzdem noch lange nicht. Notenschlüssel sind immer noch eines der beliebtesten Tattoo-Motive zur Symbolisierung von Musikliebe und wer einmal die Muße zum Musikunterricht auf sich bringt, kommt um das Erlernen der Notation nicht herum – auch abseits vermeintlich elitärer Musikströmungen. Dass Bands wie The Hirsch Effekt ihre hochkomplexen und vertrackten Songs nicht mal eben im Proberaum hinjammen, dürfte jedem bewusst sein – spätestens dann, wenn die Band manche ihrer Alben auch mit Notenbüchern verkauft. Und abseits von Haus-und-Hof-Komponisten wie Hans Zimmer gibt es natürlich weiterhin eine große Komponisten-Bewegung, deren Methodik des Musikschreibens weiterhin auf der traditionellen Vorgehensweise beruht. Eine der schillerndsten deutschen Figuren war in diesem Zusammenhang etwa Karlheinz Stockhausen, auf dessen Grab eine zentrale Noten-Passage seines Opernzyklus „Licht“ eingemeißelt ist.

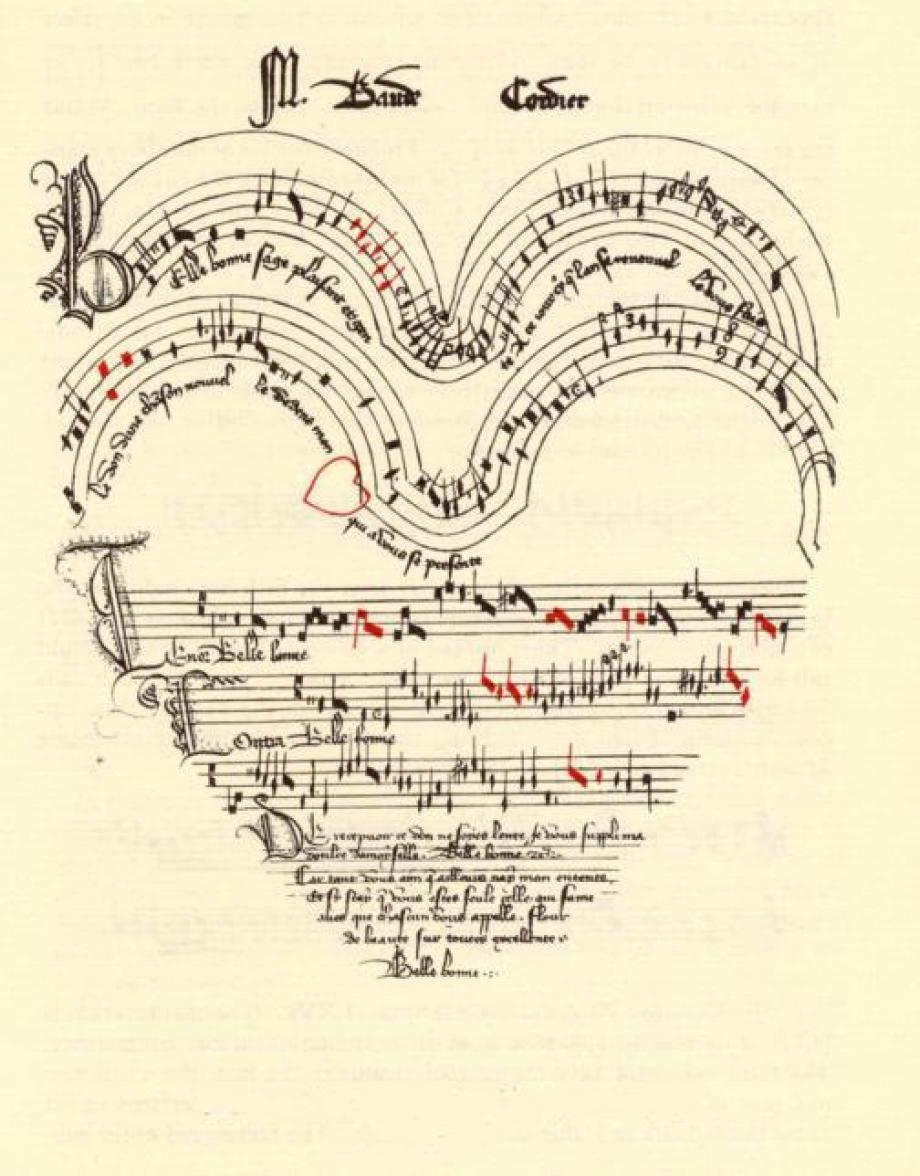

Dass Stockhausen sein graphisches Vermächtnis sogar auf seinen Gedenkstein transferierte, zeigt an dieser Stelle zweierlei Dinge. Zum einen natürlich, wie zentral die Kunst im Leben des Komponisten war. Aber zum anderen eben auch, dass schon die Noten als solche das Potential haben, zum ansprechenden Kunstobjekt zu werden. Einer der prägnantesten Belege für diese These ist schon über 600 Jahre alt: Der französische Komponist Baude Cortier schrieb damals ein Liebeslied namens „Belle, Bonne, Sage“, das in Form eines Herzens notiert war. In Fällen wie diesen, in denen Noten allein aufgrund ihrer Optik ein gewisser Symbolgrad innewohnt, spricht man von „Augenmusik“.

Für die optische Kraft von Noten gibt es aber auch deutlich modernere Beispiele. System-Of-A-Down-Sänger Serj Tankian schuf etwa vor einigen Jahren eine Gemäldereihe namens „Disarming Time Paintings“, die auf die Verbindung von Bildkunst und Musik abzielte. Tankian erklärt das Konzept der Bilder in einem Video: Jedes der Gemälde gehört zu einem Musikstück, das er vorher geschrieben hat und das er anschließend optisch verwirklicht hat. Die Gemälde sind mit MP3-Playern und Lautsprechern ausgestattet, sodass man die ihnen zugehörige Musik tatsächlich hören kann. Viele dieser Bilder haben ebenfalls Noten integriert – und zwar tatsächlich diejenigen, die im Stück zu hören sind.

Notation hat sich im Lauf seiner Geschichte stetig verändert, was vor allem an der Weiterentwicklung des Systems, aber auch gestiegenen Anforderungen der Komponisten und Songschreiber liegt. Die Notationsform, die wir in der westlichen Welt heute verwenden, ist noch gar nicht so alt und es ist faszinierend, dass uralte Quellen wie die „Musica enchiriadis“ das Verschriftlichen von Musik optisch und methodisch ganz anders bewältigen. Auch heute entwickelt sich die Notenschrift noch stetig weiter und eine Komponistin wie Chaya Czernowin klatscht vor jede ihrer Partituren erstmal eine zweiseitige Legende, weil sie ständig neue Zeichen für ihre komplexen musikalischen Einfälle benötigt. Das Verfolgen dieser Entwicklungen ist ein faszinierender Zeitvertreib und eine ganz eigene Welt für sich, die sogar ohne Musik hervorragend funktioniert. Dass Noten in unserem musikalischen Alltag eine zunehmend geringere Rolle spielen, macht ihre Betrachtung vielleicht sogar noch faszinierender.

Jakob Uhlig

Jakob kommt aus dem hohen Norden und studiert zur Zeit historische Musikwissenschaft. Bei Album der Woche ist er, neben seiner Tätigkeit als Schreiberling, auch für die Qualitätskontrolle zuständig. Musikalisch liebt er alles von Wiener Klassik bis Deathcore, seine musikalische Heimat wird aber immer die Rockmusik in all ihren Facetten bleiben.