Im Kreuzverhör #059: Lorde - "Virgin"

09.10.2025 | Kai Weingärtner

Kai Weingärtner

Bei aller glattgebügelten und bis zur Unkenntlichkeit polierten Radio-Edit-Singles, Mainstream-Pop ist 2025 klanglich so divers wie schon ziemlich lange nicht mehr. Klar, Taylor Swifts Girlboss-Attitüde und überlebensgroße Liveshows atmen immernoch den Spirit der 2010er Arenapop-Ära, aber dass die Frau eine einzigartige Songwriterin ist, bezweifeln mittlerweile wohl nur noch überhebliche Boomer (und Damon Albarn scheinbar). Dann hast du eine Beyoncé, die spätestens seit “Cowboy Carter” kreativ komplett freidreht, ohne dabei auch nur ein Quäntchen Erfolg einzubüßen. Die R’n’B-Fahne tragen derweil Acts wie The Weekend, fka Twigs oder SZA weiter, Sabrina Carpenter bringt die 70er-Jahre mit einem fetten Augenzwinkern ins 21. Jahrhundert, ohne sich dabei irgendwelchen Menners anzubiedern, und wer von Charli XCXs “brat” nichts mitbekommen hat, lag 2024 im Kulturkoma. Muss man jetzt alles nicht lieben, aber besser als die Maroon 5s und One Directions dieser Welt ist das allemal. Ob das nun ein (endlich mal angenehmer) Nebeneffekt der endgültigen Verlagerung auf Streaming ist, oder die Möglichkeit, durch Plattformen wie TikTok binnen Mikrosekunden einen Hype auszulösen: Pop scheint sich immer mehr zu erlauben, und die Zuhörenden scheinen offen dafür zu sein. Anders kann ich mir zumindest nicht erklären, warum Lorde’s “Virgin” scheinbar so viel Anklang findet. Nachdem sich bei ihrem letzten Album “Solar Power” zwar viele Fans gefreut haben, dass Lorde mittlerweile scheinbar glücklich geworden ist, die Musik deshalb aber auch als 50 Shades of langweilig abgestraft haben, schafft die Neuseeländerin mit “Virgin” ihre emotional (und klanglich) komplizierteste Platte bisher. Als sie 2013 auf dem Rücken von “Pure Heroine” und vor allem “Royals” durch die Decke ging, war Lorde gerademal 17, und ihr Debütalbum hatte eine ziemlich klare Thematik: Teenage Angst als Destillat. Zum Kritikliebling wurde sie spätestens mit “Melodrama”, dem musikgewordenen Monument einer jungen Frau, die im Rampenlicht aufwächst und die sich dabei aber ganz und gar nicht immer wohlfühlt.

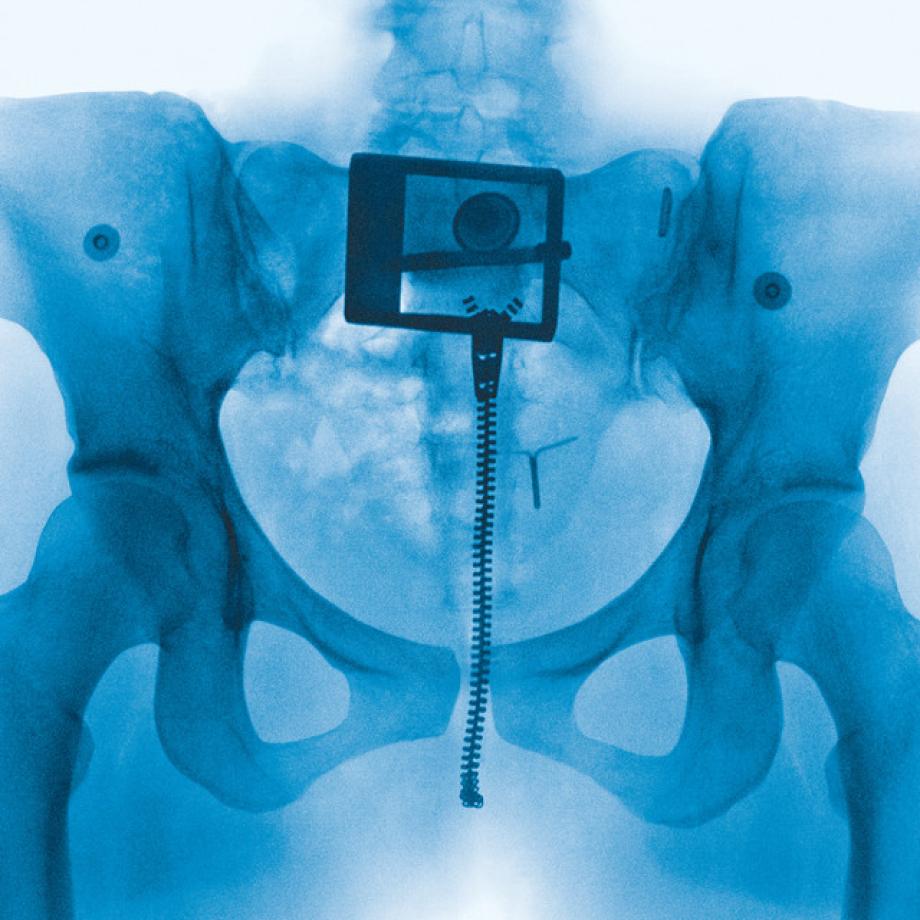

Sieben Jahre später ziert das Cover von “Virgin” ein Röntgenbild des Beckenknochens der Künstlerin (um das zu machen musste Lorde wohl scheinbar extra in ein anderes Land fahren, da Röntgenaufnahmen ohne “richtigen” Grund wohl scheinbar nicht so easy überall machbar sind – selbst wenn man Lorde heißt). Cover und Titel stehen in mehr als einer Hinsicht stellvertretend für den Inhalt und künstlerischen Anspruch von “Virgin”. Das Album ist intim, introspektiv, aber auch ungeschönt, vielschichtig und – wie bereits erwähnt – kompliziert. Ich finde es ziemlich faszinierend, wie nüchtern und reflektiert man Sätze wie “some days I’m a woman, some days I’m a man” singen kann, wenn sie Gedanken und Gefühle ausdrücken, die so viel emotionalen Trubel mit sich bringen. Ich glaube auch nicht, dass Lorde hier irgendeinem Zeitgeist hinterherrennt oder mit etwas kokettieren will. Vielmehr zeigen Zeilen wie diese, dass sie viele der Ambivalenzen in ihrem Leben erkennt und als solche zu akzeptieren gelernt hat. Seien das nun das Ringen mit der eigenen Identität (“Hammer”, “Man of the Year”), die Beziehung zum eigenen Vater (“Favourite Daughter”) oder die immateriellen Auswirkungen einer prekären Weltlage auf das eigene Innenleben (“Current Affairs”). Selbst wenn Lorde über Drogenkonsum, Sex und Verliebtsein singt, kaufe ich ihr diese Sachen ab, ohne dabei mit den Augen zu rollen, um das Kitschgefühl loszuwerden. Weil ich weder das Gefühl habe, dass sie mir irgendeine Antwort geben will, noch, dass sie absichtlich versucht irgendwas in ihrem Publikum auszulösen. “Virgin” will weder Antworten geben noch etwas zur Schau stellen. Und genau das ist so wahnsinnig erfrischend in Zeiten, in denen alles und jeder immer die Antwort auf alles zu wissen scheint…

Nataly Sesic

Als Lorde 2013 zum Weltstar wird, ist sie gerade einmal 17 Jahre alt, ein Mädchen aus einem kleinen Vorort von Auckland in Neuseeland. Das zynische “Royals” ist ein erfrischender Gegenpol zur damals regierenden, von Glitz und Exzess definierten, Popkultur. In vielerlei Hinsicht ist “Virgin” eine emotionale Auseinandersetzung mit dieser Zeit. Das Album handelt von den Rissen, welche sich in der Identität der Künstlerin über die Jahre ihres Popstartums gebildet haben, und nun weit genug klaffen, dass sie diese nicht mehr ignorieren kann.

Lorde schwankt in “Virgin” irgendwo zwischen Hypersexualität (“Hammer”), dem Bedürfnis, ihren Körper zu zeigen und als Frau zu erleben (“Clearblue”), und der Angst, nie Frau genug zu sein; das Frau-Sein nie “korrekt” auszuüben. Viele der Songzeilen machen Anspielungen auf die äußeren Einflüsse, die Lorde Beziehung zu ihrem Körper, ihrer Weiblichkeit und ihrer Sexualität geprägt haben. Manche von ihnen Menschen, manche von ihnen die bizarre Echokammer zwischen Künstler:in und Fan, die durch Weltbekanntheit fast zwangsläufig entsteht. Sie mischt in ihrer Metaphorik die Rolle ihres Liebhabers mit der Rolle der Fans mit der Rolle ihrer Handler, die sie vor allem zu Beginn ihrer Karriere begleitet haben, mit der Musik selbst.

In “What Was That” erinnert sich Lorde an eine Liebesbeziehung, die sie mit 17 Jahren hatte; gemeint ist wahrscheinlich der 8 Jahre ältere Fotograf James K. Lowe, mit dem Lorde damals ingesamt drei Jahre lang liiert – und deren Altersunterschied ein ständiger medialer Kritikpunkt – war. Es fühlt sich jedoch weniger an, als würde Lorde mit diesem Album eine mehr als 10 Jahre alte Beziehung wieder aufs Tablett bringen, und diese stattdessen mehr als ein Symbol für die These des Albums nutzen zu wollen.

Am eindringlichsten schafft sie das mit dem Lied “David”: Ein Lied, das mit viel Emotion und Tragik zeigt, wie die Musikbranche die Unschuld junger Künstler:innen raubt und sich zu eigen macht. Irgendwo zwischen der Metapher von David und Goliath, den Anspielungen auf Missbrauch durch eine ältere Person, welche ihre frühen Schritte zum Popstartum begleitet hat, und der Frage, ob sie jemals wieder unvoreingenommen lieben können wird – sich selbst, einen anderen Menschen, ihre Musik – erklingt ein Album, das sicher nicht für jede:n ist und sicher auch nicht jede:n berührt.

“Virgin” ist ein ehrliches Album, beizeiten auch ein unangenehmes Hörerlebnis, stellenweise sicher kryptisch – aber es drückt eine authentische Wahrheit der Künstlerin aus, die oft keinen Platz in der Popkultur findet.

Dave Mante

In den letzten Jahren habe ich immer mehr in der Schiene der Female Singer-Songwriter und/oder Pop-Ikonen gegraben. Menschen wie Phoebe Bridgers oder Julien Baker sind dabei in meinen Playlisten hängengeblieben, aber auch Ausnahmekünstlerinnen wie Lana Del Rey oder die unbekanntere Ruelle. Die Sängerin Lorde ging jedoch immer an mir vorbei, also außer als Randy Marsh offenbarte, dass sein musikalisches Alter Ego Lorde ist, ihr wisst schon, diese unreflektierte Phase, in welcher man South Park unironisch lustig findet.

Das aktuelle Album „Virgin“ ist daher meine erste wirkliche Berührung mit Lorde und ich bin durchaus überzeugt. Nun ist diese Platte wohl eine, die mehrfach gehört werden sollte, um wirklich in Gänze zu entfalten, was alles drinsteckt. Nach einem Durchlauf kann ich jedoch sagen, dass „Virgin“ ein ziemlich abwechslungsreiches Album ist, welches sich diverser Stilelemente von Pop-Ikonen bedient, allerdings nie so, dass es aufgesetzt oder unnatürlich klingt. Lordes Stimme wechselt vom hohen, melancholischen Gesang gern mal in eine bedrückte Redestimme. Das Instrumental und der Beat von geloopten, stimmähnlichen Geräuschen zu ruhigen oder auch mal tanzbaren Beats. Immer mal wieder findet sich auch fast emolastiges Gitarrenspiel in den Songs. So klingt „Current Affairs“ so, als könnte Lorde Support für American Football spielen und keiner würde meckern.

Meckern kann ich übrigens über dieses Album auch absolut nicht, mein erster Durchlauf bescherte mir eine ziemlich gute Zeit und ich glaube, öffnete mir das Gesamtwerk der Sängerin etwas. Manchmal sind Kreuzverhöre doch nicht nur Musik, die einen komplett abfuckt.

Frank Diedrichs

Während meiner Jahre beim Plattensprung bin ich auf unzählige neue Klänge gestoßen. Meine Hörgewohnheiten haben sich dabei nicht grundsätzlich verschoben, aber sie sind sensibler geworden. Ich höre heute anders: aufmerksamer, geduldiger, offener für Musik, die sich jenseits meiner eigenen Blase bewegt.

Dazu gehört auch Singer-Songwriter-Pop – jener Pop, der Emotionen nicht ausstellt, sondern tastend verhandelt. So einer, wie ihn Lorde produziert. Zum ersten Mal begegnete mir ihre Musik 2013, damals, als iTunes noch der zentrale Ort musikalischer Entdeckungen war. Es gab jeden Monat kostenlose Downloads – einer davon war „No Better“. Ich hatte den Song längst vergessen, bis Kai uns neulich ihr neues Album Virgin fürs Kreuzverhör zuspielte.

Als ich hineinhörte, dachte ich sofort an unsere Tochter. Ist das nicht genau die Musik, die sie hört? Sie kannte das Album natürlich. Ihr schnelles Urteil: Lorde klinge gereifter, das neue Werk erinnere an frühere Alben, aber auf eine ruhigere, abgeklärtere Weise. Die Songs wirkten erwachsener, eher nach innen gerichtet, mit Themen, die sie ansprächen.

Mich lässt das Album zwiegespalten zurück. Textlich beeindruckt mich die Offenheit, mit der Lorde sich ihren eigenen Spiegeln stellt – Fragen von Identität, Nähe, Reife, dem Ringen mit sich selbst. Diese Ehrlichkeit, die sich in Zeilen wie feine Risse legt, hat Kraft. Doch musikalisch ermüdet mich das Werk. Spätestens zur Hälfte brauche ich eine Pause – die dichten Stimmvariationen, die verzerrten Samples, die Synth-Flächen wirken überladen, als fehle ihnen die Luft zum Atmen.

Es gibt starke Momente, ja – der zerbrechliche Beginn von „David“, das schwebende „What Was That“. Aber es bleiben eben Momente, keine durchgängige Linie, kein Albumfluss. Ich stimme Kai zu: Virgin klingt nie aufgesetzt, nie unehrlich. Und auch, wenn er sagt, dass Lorde hier keine Antworten geben will, sondern sich selbst eine Stimme schreibt.

Nur erreicht mich das nicht ganz. Vielleicht, weil dieses Album zu sehr mit sich selbst beschäftigt ist, um sich mir wirklich zu öffnen. Und doch: Dass ich mich so daran reibe, ist vielleicht schon Beweis genug, dass es etwas berührt hat.

Lana Del Rey, Julien Baker – das sind Künstlerinnen, deren Songs mir näher kommen. Vielleicht, weil sie dieselben Themen leiser verhandeln. Und weil in ihrer Musik mehr Raum bleibt.

Kai Weingärtner

Kai hat in Osnabrück Politik und Kulturwissenschaft studiert, und damit tatsächlich einen Job gefunden. Der verhindert mittlerweile leider, dass er sein ganzes Leben in irgendwelchen stickigen Konzertvenues verbringen kann, die Leidenschaft für alles, was laut ist und idealerweise auch manchmal ein bisschen in den Ohren wehtut, ist aber so groß wie nie.