Cave Peractorum VII: Simple Minds und Breakfast Club

12.10.2025 | Frank Diedrichs

We’re all pretty bizarre.

Some of us are just better at hiding it, that’s all.

Es muss 1991 gewesen sein, als ich The Breakfast Club zum ersten Mal sah. Ein Freund hatte den Film auf VHS besorgt, wir trafen uns bei ihm, wahrscheinlich mit Bier – wie immer damals. Die genauen Umstände sind verschwommen, aber der Film blieb. Diese fünf Charaktere haben eine Faszination in mir ausgelöst, die bis heute anhält. Kaum ein anderer Film hat mich je so nachhaltig begleitet.

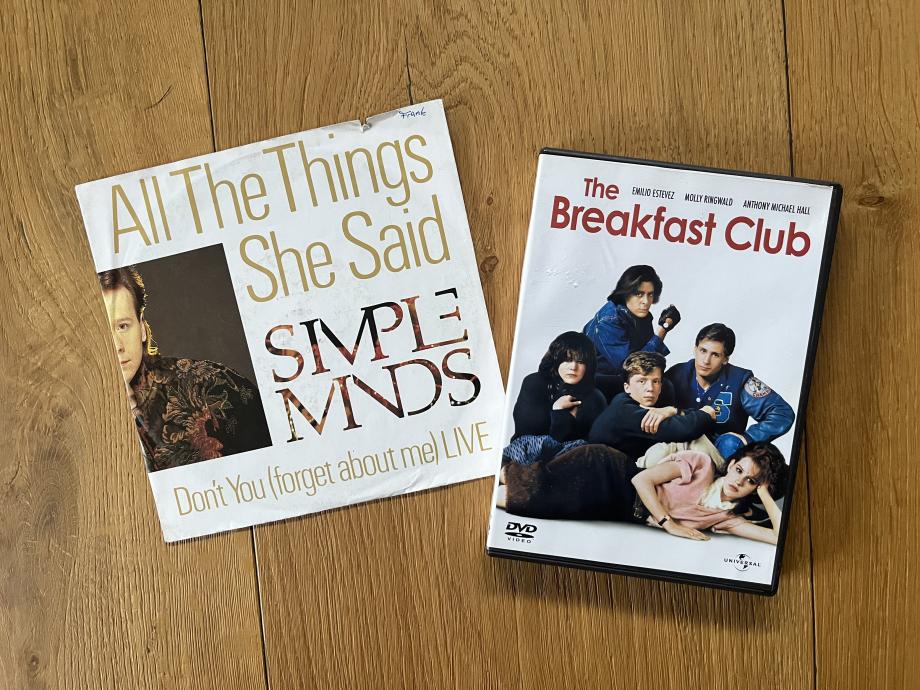

The Breakfast Club kam 1985 in die Kinos. Regisseur John Hughes – auch verantwortlich für Ferris macht blau – schuf mit dem Film das Herzstück des sogenannten „Brat Packs“ (Molly Ringwald, Emilio Estevez, Anthony Michael Hall, Judd Nelson, Ally Sheedy), das kurz zuvor mit St. Elmo’s Fire seinen Durchbruch feierte.

Die Handlung ist simpel: Fünf Jugendliche müssen an einem Samstag in der High School nachsitzen. Der stellvertretende Schulleiter Richard Vernon, verbittert und innerlich leer, wacht über sie. Die Figuren verkörpern die Stereotype einer ganzen Schülergeneration – der Nerd, die Außenseiterin, der Sportler, die Prinzessin und der Rebell. Nach anfänglicher Ablehnung entspinnen sich Prozesse, die diese Stereotype aufweichen. John Bender, der Rebell, mit seinem karierten Hemd, seiner Anti-Haltung, aber auch seiner Verletzlichkeit, mit Provokationen spielend, war (und ist) für mich die faszinierendste Figur. In seiner Ambivalenz – Wut, Schmerz, Widerstand – habe ich mich wiedererkannt. Ich war zerrissen, suchte Zugehörigkeit, rebellierte gleichzeitig gegen Autoritäten, gegen Elternhaus, gegen Schule. Bender zeigte mir: Diese Zerrissenheit ist keine Schwäche, sondern eine Haltung.

Die berühmte Kreisszene, in der die Figuren ihre Masken ablegen, trifft mich bis heute. Bei jedem Schauen spüre ich wieder diesen Kloß im Hals. Die Szene lehrte mich, dass Identität nicht statisch ist, sondern situativ – und dass Zuschreibungen aufbrechen können, wenn man sich darauf einlässt. Erst viel später begriff ich, wie schmerzhaft Allisons Verwandlung gewesen sein muss: Dass sie erst Aufmerksamkeit bekommt, als sie sich „aufhübschen“ lässt. Ihre Aussage „Wenn du erwachsen wirst, stirbt dein Herz“ wirkt wie ein Schlag – eine Diagnose der emotionalen Taubheit der Erwachsenenwelt. Und mir wurde klar: Das Festhalten an sozialen Grenzen ist letztlich nur die Angst vor Ausschluss.

You see us as you want to see us –

in the simplest terms, in the most convenient definitions.

Mit dem Abstand von über zwanzig Jahren erkenne ich mich in allen fünf Figuren wieder. Der Rebell, der gegen alles sein wollte – vor allem gegen die Eltern, die rückblickend gar nicht viel falsch machten, vielleicht nur zu wenig. Der Sportler, getrieben vom Wunsch nach Anerkennung, nicht aus Leistungswillen, sondern aus Sehnsucht nach Gesehenwerden. Der Nerd, dessen Intelligenz ihn nicht vor inneren Kämpfen schützt – wie Brian, der unter dem familiären Leistungsdruck fast zerbricht. Seine Suizidgedanken erinnerten mich an meine eigenen dunklen Einträge in den Tagebüchern jener Jahre. Die Prinzessin – mein früher Drang nach Beliebtheit, nach dem Gefühl, im Mittelpunkt zu stehen, gesehen zu werden. Und Allison, die Außenseiterin – heute meine wichtigste Identifikationsfigur. Ihre merkwürdigen Gesten, ihr Corn-Pops-Sandwich, ihre bewusst gewählte Schrulligkeit – all das dient der Distanz, dem Schutz vor Verletzung. Sie ist Claires Gegenpol. Und ich frage mich: Welche Punkte in meinem Leben haben mich geformt – in Richtung Claire oder Andrew? Und was hat mich davon abgehalten, wie Allison zu werden – oder vielleicht: sie zu bleiben?

John Hughes gelingt es, die starren Rollen der Jugendlichen für einen Moment aufzulösen. Er zeigt sie zerbrechlich, vielschichtig, verletzlich – so, wie sie immer schon waren. Einzig die stereotype Weißheit der Darstellenden bleibt der Makel des Films.

Am Ende streckt John Bender seine Faust in die Luft, mit Claires Ohrring im Ohr. Ein Triumph? Vielleicht. Aber kein gesellschaftlicher. Die sozialen Grenzen werden bleiben. Begleitet wird die Szene von Don’t You (Forget About Me) – einem Song, den die Simple Minds zunächst ablehnten, dann doch aufnahmen. „Will you recognize me? Call my name or walk on by?“ – das ist kein Liebeslied, das ist ein Schrei. Ein Schrei nach Sichtbarkeit, nach Zugehörigkeit, nach Aufbrechen der Mauern, die wir aus „vanity and security“ errichten.

Der Song übersetzt das emotionale Zentrum des Films in Musik. Er gibt den Jugendlichen eine Stimme. Und ja, auch mir. Ein Gefühl, dass auch mich mit Anfang 50 immer noch schmerzlich begleitet, seit meiner Jugend nie aufgehört hat: „Come on – call my name!“

Ich weiß nicht, wie oft ich diesen Song in meinem Leben schon getanzt, gesungen, geschrien, gefühlt oder geweint habe. Don’t You (Forget About Me) ist kein nostalgischer 80s-Hit, kein Partysong. Er ist ein Stück Selbsttherapie, Ausdruck meiner Ängste – und meines nie endenden Wunsches, wahrgenommen zu werden.

Frank Diedrichs

Frank lebt seit über zwanzig Jahren in der Mitte Niedersachsens und unterrichtet Kinder und Jugendliche an einer Oberschule. Nach seiner musikalischen Erstprägung durch die Toten Hosen und Abstürzenden Brieftauben erweiterte er seine Hörgewohnheiten: Folkpunk, Singer-/Songwriter, Blues, Deutschpunk, US-/UK-Punk. Dabei kommt von Johnny Cash über The Beatles und Pascow bis hin zu Marvin Gaye eine Menge Vielfalt aus den Boxen, am liebsten als Vinyl.